どこかの医療機関にかかるとき、まずどこで情報を仕入れますか?

何をするにも”まずはインターネット”の時代です。

今回は、利用者に選ばれる医療機関を目指したコンテンツ作りのポイントを紹介します。

訪問者の目的別に入口を分ける

ホームページに訪れるユーザーの目的は様々です。

例えば、これから外来にかかる人と、入院する人では目的のコンテンツは違いますよね。必要な情報だからと言って全てを1つのページに並べてしまっては、情報量が多くて迷ってしまいます。

カテゴリ別に大きくまとめて目的別の入口を作ることで、ユーザーは迷わず自分の欲しい情報に辿り着くことができます。

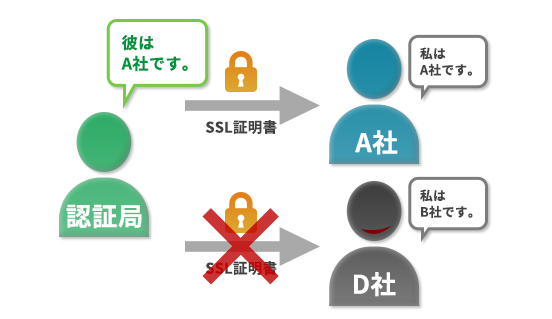

信頼と安心してもらうためのコンテンツ作り

ホームページを訪れるユーザーの中には、まだ受診したことがないユーザーもいますよね。

まだかかったことのない医療機関には多少なりとも不安があるものです。

国から認可された医療機関であること、理事長・院長がどのような想いで運営しているのか、設立からの歴史など、必要以上の情報を公開することで安心感を得られます。

患者様とのエピソードを取り上げるのも、効果的かもしれませんね。

選んでもらう医療機関になるためには

病院選びの基準の一つとして、院内の様子がわかるのとそうでないのとでは大きく違います。

病院選びの基準の一つとして、院内の様子がわかるのとそうでないのとでは大きく違います。

治療に使用する設備や待合室の様子など、外からではわからない情報を得られることで安心できますよね。

処方した薬を併設された薬局等で受け取ってもらう場合には薬局の紹介もあるといいかもしれませんね。

公共性の高いホームページを目指す

医療機関は、年齢層や性別など幅広い人が利用します。視力の低下によって文字が読み辛くなった人や、障害により文字を読むのが困難な人もいるかもしれません。

医療機関は、年齢層や性別など幅広い人が利用します。視力の低下によって文字が読み辛くなった人や、障害により文字を読むのが困難な人もいるかもしれません。

ホームページのアクセシビリティ対策には文字サイズの調整機能、色合い変更機能、ページの音声読み上げ機能の設置などが上げられます。

あらゆるシチュエーションを考えて、公共性の高いホームページづくりを意識してみましょう。

まとめ

今回は、医療に関わる業種のホームページについて紹介しました。

これまでの内容を大きくまとめると以下のとおりです。

- ユーザーの目的別にコンテンツをまとめる

- 必要以上の情報を提供する

- 外からではわからない情報を公開する

- 公共性の高いホームページを目指す

小規模なホームページでも効果は十分に期待できます。

お気軽にお問い合わせください!

[contact]

ホームページを開設するメリットには、主に「売上げアップ」「集客率アップ」「信頼性の向上」があります。

ホームページを開設するメリットには、主に「売上げアップ」「集客率アップ」「信頼性の向上」があります。

文字サイズやスマホ用に作った画像が縮小され、構成する際、大幅に拡大しなければなりませんでした。

文字サイズやスマホ用に作った画像が縮小され、構成する際、大幅に拡大しなければなりませんでした。