あけましておめでとうございます!寝正月のおかげで少し太った岩間です。!

本年もどうぞよろしくお願い致します。

さて、今回はインターネットをより安全に利用するために運営者ができることを考えてみました。

まず考えることはWebサイトを利用するユーザーのこと

商品を扱うWebサイトや不特定多数のユーザーが訪れるWebサイトで意識しなくてはいけないのは、ユーザーの個人情報を守ることはもちろん、ユーザーから見て安心できるWebサイトだと思わせることです。

では、一目みて安心できると思わせるためにはどうしたらいいのでしょうか?

SSLで通信の暗号化

SSL(=Secure Socket Layer)とは、送信する情報を暗号化し第三者に中身を解読できないようにするものです。

例えば、カート機能を持ったECサイトなどで個人情報を送信するページはSSLが利用されている場合がほとんどですよね。

もしSSL通信を採用していない場合、ユーザーが送信した個人情報が、暗号化されていない状態でサーバーに送られることになります。暗号化されない情報は悪意を持った第三者に盗聴されたり、サーバーに届くまでに改ざんされてしまう恐れがあるため、とても危険です。

すべてのページを保護する

以前までは個人情報を送信する場面でのみ通信を暗号化する方法が主流でしたが、現在ではWebサイトに訪れてから離脱するまでの全ての通信を保護する「常時SSL」が推奨されています。

最近ではカフェやフードコートなど公共の場所に無料Wi-Fiが設置されていますよね。ユーザーにとってすごく便利な無料Wi-Fiですが、ネットワークの安全性は低く特定のツールを使用すると通信の中身が解読できるようになってしまいます。

それにより利用しているWebサービスのログイン情報が解読され、第三者が不正になりすましてWebサービスを利用できてしまう問題が発生します。

無料Wi-Fiは極力使わないなどユーザーの心がけも必要ですが、ページ自体がSSL通信なら運営者側でユーザーの個人情報を守ることができます。

SSL通信を利用するには

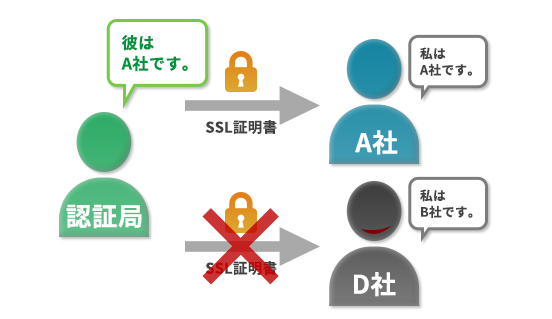

SSLで通信を暗号化するには、認証局が発行するSSLサーバー証明書を導入する必要があります。

- ドメイン認証SSL

- ドメイン実在確認のみで簡単に導入できる。

個人でも利用できる。

- 企業認証SSL

- 企業・組織の実在を証明する電子証明書がセット

- EV SSL

- アドレスバーにWebサイト運営組織名と証明書を発行した認証局が表示される。

アドレスバーが緑色に変化する。

企業認証SSLやEV SSLには通信の暗号化と、企業・組織の実在を証明する2つの機能があります。

信頼される認証局がWebサイト運営者に対して審査を行い、その実在を証明した上でSSLサーバー証明書を発行します。

第三者からWebサイト運営者の実態が証明されることで信頼度が上がり、ユーザーは安心して利用できるようになります。

認証局によって種類や審査基準は異なりますが、共通して信頼度が高いほど価格も高くなります。一般的な企業のWebサイトに必要とされるのは、ドメインと企業・組織の実在を証明する企業認証SSLです。年間約6万円前後で発行することができます。

ちなみに、弊社のWebサイトは企業認証SSLを使用しています。

是非トップページからチェックしてみてくださいね!

最後に

情報の盗聴に徹底して気を付けているユーザーは多くありません。

ユーザーが自衛することも大事ですが、運営者が通信を暗号化することがWebサイトへアクセスする全ユーザーへの対策になるのではないでしょうか!

インターネットセキュリティに関するセミナーも承っております。お気軽にご相談下さい。

[contact]

文字サイズやスマホ用に作った画像が縮小され、構成する際、大幅に拡大しなければなりませんでした。

文字サイズやスマホ用に作った画像が縮小され、構成する際、大幅に拡大しなければなりませんでした。

現在弊社では、米Apple社「iBeacon」に対応したアプリの開発と、関連サービスの企画を行っています。まだまだブラッシュアップ中ですが、これからiBeaconについて少しずつご紹介していきたいと思います!

現在弊社では、米Apple社「iBeacon」に対応したアプリの開発と、関連サービスの企画を行っています。まだまだブラッシュアップ中ですが、これからiBeaconについて少しずつご紹介していきたいと思います!

最近のホームページには必ずといっていいほど設置されている「トップへ」戻るボタン。

最近のホームページには必ずといっていいほど設置されている「トップへ」戻るボタン。 ボタンがスクロールした時にだけ現れるようにしたのには理由があります。

ボタンがスクロールした時にだけ現れるようにしたのには理由があります。 ウェブサイトやアプリのデザインはただキレイ、カッコイイというだけではいけません。ユーザーの利用状況を推測しユーザーにとって何が望ましいかを検証すること、これを「ユーザー中心設計」とも言い、デザインとってとても重要なプロセスです。なぜならユーザーがそのウェブサイトを「使いやすい」と感じることで、閲覧時間が長くなり、再訪問率の向上にも繋がるからです。

ウェブサイトやアプリのデザインはただキレイ、カッコイイというだけではいけません。ユーザーの利用状況を推測しユーザーにとって何が望ましいかを検証すること、これを「ユーザー中心設計」とも言い、デザインとってとても重要なプロセスです。なぜならユーザーがそのウェブサイトを「使いやすい」と感じることで、閲覧時間が長くなり、再訪問率の向上にも繋がるからです。

当ホームページのリンクボタンはカーソルを乗せると、ボンヤリと背景色が変わります。え?微妙すぎてわからないですか?そうです、その微妙な変化に意味があるんです。

当ホームページのリンクボタンはカーソルを乗せると、ボンヤリと背景色が変わります。え?微妙すぎてわからないですか?そうです、その微妙な変化に意味があるんです。 こういった微妙な変化は、感覚的に「自然さ」や「リッチ感」といった印象を与えます。

こういった微妙な変化は、感覚的に「自然さ」や「リッチ感」といった印象を与えます。